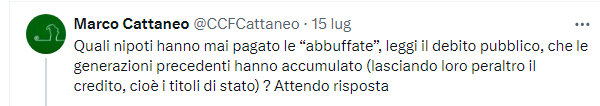

Qualche giorno fa mi imbatto in un tweet di Riccardo Trezzi, economista sedicente keynesiano, in realtà euroausterico.

Blog dedicato al progetto Moneta Fiscale / Certificati di Compensazione Fiscale - MF / CCF), soluzione per la crisi dell'Eurozona. Progetto reperibile in questo post. Cronistoria degli eventi rilevanti qui. I CCF sono anche noti come Certificati di Credito Fiscale.

sabato 20 luglio 2024

Come argomentano gli euroausterici

mercoledì 24 aprile 2024

Come “ragionano” gli euroausterici

Marco Cattaneo: con la lira competevamo senza problemi.

Euroausterico: competevamo con le svalutazioni competitive.

Marco Cattaneo: competevamo con il corretto livello di cambio, sulla base dei nostri fondamentali.

Euroausterico: abbiamo avuto 15 anni per migliorare i nostri pessimi fondamentali.

Marco Cattaneo: se questi (presunti) “pessimi fondamentali” ti rendono poco competitivo, l’ULTIMA COSA DA FARE, LA PIU’ CRETINA, è agganciarti a una moneta più forte della tua.

Euroausterico: di migliorare i fondamentali non se ne parla proprio, eh ?

Marco Cattaneo: ammesso che fossero pessimi (non lo erano ma fa niente) in che modo fissare il cambio dovrebbe essere d’aiuto nel conseguire questo miglioramento ?

Euroausterico: svalutare equivale a barare.

Marco Cattaneo: allora sarebbero tutti “bari” meno la Svizzera, perché negli ultimi ottant’anni tutte le monete si sono svalutate rispetto al franco.

Euroausterico: tante cose hanno come discriminante la quantità. Alcuni farmaci sono curativi in piccole dosi ma diventano doping o droghe in dosi differenti.

Marco Cattaneo: ovviamente se le chiedo qual è livello oltre il quale si passa dalla dose “curativa” a quella “dopante” lei non ha la minima idea di cosa rispondere.

Euroausterico: non in 140 caratteri…

Marco Cattaneo: ma neanche in 140.000. Mi mandi pure un paper.

Non è arrivato, il paper. Penso che lo aspetterò a

lungo.

mercoledì 3 aprile 2024

Euroausterici, titoli e link

Quando ci si confronta sui social network, due atteggiamenti ricorrenti caratterizzano le controparti aderenti al mainstream economico (in particolare se non sono commentatori occasionali, ma proprio economisti di professione).

La prima è reagire a un’argomentazione domandando “ma tu che titoli hai per parlare ? hai un PhD ? sei un docente universitario ?”.

Reazione veramente puerile. Se la controparte fa affermazioni di scarsa validità, sarà facile, dovrebbe essere facile, confutarle. Che bisogno c’è di cercare di sminuirle sulla base dei “titoli” di chi le formula ? Forse che confutarle è proprio quello che NON ti riesce di fare ?

La seconda è irritarsi perché la controparte supporta le sue affermazioni con link ad articoli o post. Anche questo è un atteggiamento puerile. Chi ha sviluppato in profondità la sua visione di un problema, ovviamente l’ha fatto sulla base di considerazioni, analisi, dati che per essere compiutamente esposti, illustrati, approfonditi, richiedono qualcosa in più dello spazio di un tweet. Ben venga il link, quindi.

Sono due atteggiamenti che esprimono mancanza di rispetto per l’interlocutore. Ma in realtà, più ancora, consapevolezza seminconscia che si sta cercando di difendere una posizione debole.

Molto debole. Anzi, perdente.

venerdì 14 ottobre 2022

La realtà rovesciata degli euroausterici

Su LinkedIn mi è capitato di leggere uno scambio di commenti tra operatori del settore finanziario (gestori di fondi, private bankers e simili) in merito all’inflazione giapponese.

Premetto che non sono intervenuto nello scambio come magari mi sarebbe piaciuto fare, per il semplice motivo che chi l’ha iniziato ha anche attivato una funzione che consente di commentare solo ai suoi contatti (non sapevo neanche esistesse – la funzione – del resto non sono un utente “massiccio” di social networks). Forse, probabilmente l’iniziatore / attivatore in questione ama dire quello che pensa ma non ricevere opinioni difformi dalla sua.

Lo scambio di opinioni finiva così per essere un darsi ragione vicendevolmente, nel sostenere le posizioni che io chiamo “euroausteriche”. Com’è tipico di chi opera in quell’ambito professionale (anche se ci sono eccezioni – io sono una di quelle).

Il tema era l’inflazione giapponese, che partita a inizio 2022 da livelli pressoché nulli, ha raggiunto il mirabolante (beh diciamo inusuale, per quel paese) livello del 3%. Questo come dato puntuale a settembre; la media dell’anno, secondo le ultime previsioni FMI, è stimata al 2% sia per il 2022 che per il 2023.

Il commento tipico era “visto !! è provato che la MMT non funziona ! l’inflazione giapponese sta andando fuori controllo ! i nodi stanno arrivando al pettine”.

En passant, l’affermazione che il Giappone “utilizza la MMT” sarebbe da discutere – ma andremmo fuori dal seminato, cioè dall’obiettivo di questo post. Diciamo che sicuramente il Giappone pratica lo yield curve control (YCC), cioè non permette al mercato di imporre i tassi d’interesse sul debito pubblico (pari al 260% del PIL, altro che il 150% scarso italiano…). La Bank of Japan fissa i tassi impegnandosi a comprare titoli a condizioni predeterminate. Il titolo di Stato decennale rende, oggi, l’0,24% e non è mai salito sopra il 2% da decenni.

Fare YCC non equivale a “utilizzare la MMT”, tuttavia non c’è dubbio che le tesi MMT portino alla conclusione che si può fare YCC senza alcuna conseguenza devastante né sull’inflazione né sul cambio della propria moneta.

E infatti il Giappone fa YCC praticamente da una generazione, e non solo l’inflazione non l’ha “devastato”, ma è rimasta inferiore alle medie dei paesi occidentali.

Ma adesso, ci fanno sapere i baldanzosi euroausterici, siamo cioè sono saliti al 3%. Signora mia dove andremo a finire !

Mi scuso se sono irriverente all’eccesso e non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno, ma mi pare che qui si sia ampiamente perso il senso del ridicolo.

Il Giappone arriva al 3% e ci dicono che i “nodi della MMT stanno venendo al pettine”.

Il resto del mondo, dove i ministri e le banche centrali considerano la MMT un anatema – ammesso che sappiano cos’è, e quanto ai ministri ho qualche dubbio, almeno in alcuni casi – sta all’8%, al 10%, o livelli anche più alti.

Il commento che i dati suggeriscono, direi con inusuale chiarezza, è che lo YCC fa bene all’inflazione. Molto bene.

Mi sarebbe piaciuto chiedere agli euroausterici come possano aver totalmente rovesciato l’interpretazione dei dati. Dove in realtà da interpretare c’è ben poco.

Mi sarebbe

piaciuto chiederlo, gentilmente. Ma hanno bloccato i commenti…

sabato 1 ottobre 2022

Il Regno Unito e le illusioni euroausteriche

Gli euroausterici hanno la curiosa (ma a pensarci bene comprensibile, dal loro punto di vista) abitudine di giocare al gioco del “vedete ! l’avevamo detto” quando qualcosa di problematico (sul piano macroeconomico) accade in un paese che NON usa l’euro.

Ovviamente cose del genere capitano, per il semplice motivo che fuori dal manicomio dell’Eurozona TUTTI i paesi di un qualche rilievo emettono moneta - e qualche volta commettono errori (visto che l’infallibilità non è di questo mondo).

Pochi giorni fa, il Regno Unito ha annunciato una grossa manovra fiscale espansiva, quindi con incremento del deficit pubblico, fondata su due componenti principali.

Azioni rivolte a calmierare le impennate dei costi di gas ed energia, a beneficio sia dei cittadini che delle aziende: e fin qui tutto bene.

Una forte riduzione d’imposte, sproporzionatamente a beneficio delle classi sociali agiate: e questa è molto più discutibile.

I mercati finanziari hanno reagito male, con un’impennata dei tassi d’interesse e un declino del cambio della sterlina.

Gli euroausterici hanno reagito oserei dire con entusiasmo: “ecco !!! la prova provata che la moneta sovrana non è la panacea ! guardate cosa succede nella perfida Albione !”

Beh, cosa è successo subito dopo ? che la Bank of England è intervenuta comprando titoli, i tassi sono ridiscesi e la sterlina ha recuperato.

Un commento significativo

sull’accaduto è quello dell’ex capo economista del Fondo Monetario

Internazionale, Olivier Blanchard:

“Un esempio da manuale di come non strutturare e di come non promuovere un’espansione fiscale. Mentre ci preoccupavamo dell’Italia, il Regno Unito si è intrufolato. Per fortuna il Regno Unito non è nell’euro… altrimenti ci troveremmo a fronteggiare un’altra eurocrisi”.

Che cosa intende Blanchard ? che FORTUNAMENTE i britannici, disponendo di moneta sovrana, hanno sì commesso un errore, ma hanno anche rapidamente potuto tamponarlo.

Evidente, quindi, che gli euroausterici sono comici nel pensare che l’evento britannico dia un sostegno alla loro posizione. Proprio il contrario: se hai la TUA moneta, molti errori e molti problemi possono essere prevenuti o gestiti, spesso anche con grande rapidità.

Se invece sei l’Italia,

e ti sei messo il cappio al collo di una moneta straniera troppo forte per i

tuoi fondamentali… tutto diventa MOLTO, MOLTO più complicato.

martedì 14 giugno 2022

“L’Italia che non cambia” ? magari…

Quante volte avete sentito pronunciare o visto scrivere, dai pensatori che scrivono sui giornaloni paludati e scorrazzano per i talk-show, che “l’Italia ha il problema di essere un paese bloccato, non si riesce a smuoverlo, non si riesce a riformarlo, non si riesce a cambiarlo” ?

O varianti sul tema.

Naturalmente questa affermazione, pronunciata dall’euroausterico di turno, lascia intendere che le soluzioni ci sono, sono a portata di mano, ma purtroppissimo gli interessi clientelari, i gruppi d’influenza, i lavoratori pigri, i giovani svogliati, gli anziani che si adagiano sulle rendite di posizione, i partiti che pensano solo alla prossima elezione, i cavalieri templari, gli iscritti al club delle Giovani Marmotte, i venusiani, tutti congiurano per non metterle (le soluzioni) in atto.

La verità è un po’ diversa.

Dal 1992 (firma del trattato di Maastricht) e ancora di più dal 1999 (ingresso nell’euro), e di più di più dal 2011 (crisi dei debiti sovrani e applicazione delle “ricette” UE) l’Italia è cambiata TANTISSIMO.

In peggio.

Altro che “resistenza al cambiamento”. Altro che “non voler fare le riforme”.

Si è fatto di tutto e di più, in particolare dal 2011 in poi – e del resto salvo l’anno del governo giallo-verde, siamo sempre stati governati, in questo periodo, da coalizioni di strettissima osservanza bruxelloide.

Abbiamo eseguito le istruzioni, come no. Alla lettera, come l’alunno più diligente possibile e immaginabile.

Peccato che fossero sbagliate diagnosi, cura e prognosi.

Ne è seguito il disastro che abbiamo sotto gli occhi.

Ma non

illudetevi che i soloni da talk-show

lo ammettano. La colpa sarà sempre di chi (chi ?) “non ha permesso di fare

quello che andava fatto”.

venerdì 13 maggio 2022

Il Giappone fa venire il mal di testa (agli euroausterici)

Non c’è niente da fare. Gli euroausterici pensano di segnare un punto a loro favore nel dibattito (come se il risultato fosse ancora aperto: in realtà hanno perso mille a zero) e di nuovo arriva il Giappone a negargli anche il gol della bandiera.

Di questi tempi, gli euroausterici amano ripetere che “avete visto, a furia di stampare moneta l’inflazione è ripartita”.

Affermazione che non sta in piedi perché l’inflazione è risalita prima a causa del dissesto delle catene di fornitura di componenti e materie prime, nel marasma delle riaperture post lockdown; e poi per effetto della crisi ucraina, che ha dato un’ulteriore spinta ai prezzi di gas, petrolio, grano, fertilizzanti eccetera.

Per capire che non è la “stampa di moneta” che ha fatto ripartire l’inflazione, basta constatare che le banche centrali hanno “stampato”, in particolare facendo Quantitative Easing, per lustri se non per decenni. Soprattutto dalla crisi finanziaria mondiale del 2008 in poi. Ma di inflazione, nemmeno l’ombra – fino a tutto il 2020.

E chi segue questo blog sa che c'è una strada per continuare ad attuare politiche economiche ESPANSIVE, non restrittive, mitigando gli effetti dell’inflazione: ridurre imposte indirette, accise, oneri di sistema sul costo del lavoro, sull’energia, sui prodotti alimentari.

Ancora una volta, il Giappone fornisce una smentita vivente alle tesi euroausteriche. Vediamo i dati consuntivi 2020-2021 e previsionali 2022, come da ultimo rapporto (World Economic Outlook, aprile 2022) del Fondo Monetario Internazionale.

Inflazione (indice dei prezzi al consumo):

consuntivo 2020 0,0%

consuntivo 2021

-0,3%

previsione 2022

1,0%

Mamma mia, che livelli impressionanti, che iperinflazione… sicuramente hanno fatto austerità da paura, vero ?

Ehm, no.

Deficit pubblico

/ PIL

consuntivo 2020

9,0%

consuntivo 2021

7,6%

previsione 2022 7,8%

Non si stanno preoccupando di pompare meno soldi nell’economia, i nostri amici asiatici.

Ma neanche

sembrano un granché turbati (questa è storia nota, del resto) dal terribbbbbile

debito pubblico:

Debito pubblico

/ PIL

consuntivo 2020

259,0%

consuntivo 2021

263,1%

previsione 2022

262,5%

In realtà, correttamente la pubblicazione del FMI riporta non solo il debito lordo, ma anche il debito netto. Netto di cosa ? della quota che è stata comprata dalla Bank of Japan. Come ? stampando moneta, cioè facendo quello che secondo gli euroausterici dovrebbe scatenare un’inflazione incontrollata.

Il debito pubblico netto / PIL del Giappone a fine 2021 era pari al 168,9%. Il che significa che una quota di debito pubblico quasi pari all’intero PIL nipponico è stata comprata dalla banca centrale tramite emissione monetaria.

E mentre il mondo occidentale è atterrito e sgomento dall’inflazione ai livelli più alti degli ultimi decenni, il paese dove la banca centrale ha comprato debito pubblico quanto nessun altro, in misura circa pari al PIL, con corrispondente emissione di moneta, sta… all’1%.

Non è la “stampa di moneta” che crea inflazione. Non è il deficit pubblico. Non è il debito pubblico.

È l’equilibrio (o meglio, il DISequilibrio) tra domanda e offerta di beni e servizi reali, tra disponibilità di potere d’acquisto e capacità produttiva del sistema economico. Capacità, quest’ultima, che è fortemente influenzata anche dalle politiche di tassazione dei fattori produttivi e di incentivazione agli investimenti.

Se qui in Occidente, e in particolare in Italia, non lo capiamo e non andiamo in direzione opposta rispetto all’euroausterismo, che pensa di risolvere chissà che tagliando spese, aumentando tasse e comprimendo investimenti; se lasciamo campo libero ai falchi delle banca centrali che credono all’equivalenza moneta = inflazione…

…non otterremo

di mitigare gli effetti dei maggiori prezzi al consumo. Se non passando tramite

una crisi paurosa, con costi economici e sociali molto, ma MOLTO peggiori.

venerdì 29 aprile 2022

L’euro e il macchinone in leasing

Ancora per la serie “il fantastico mondo degli euroausterici”. I sostenitori dell’euro, perlomeno quelli in buona fede (all’inizio erano in molti, e qualcuno ne circola ancora) erano genuinamente convinti che passare dalla lira alla moneta comune europea avrebbe arricchito il paese.

L’euro è una moneta più forte della lira, giusto ? e i paesi con economia solida hanno anche una moneta forte, no ?

Una parte grossa dell’equivoco sta in quell’”hanno”.

I paesi forti hanno una moneta forte, certo. Il punto è che l’Italia non “ha” l’euro. L’Italia si è vincolata a usare l’euro, ma non lo emette.

L’euro è una moneta presa a prestito.

Dire “uso l’euro quindi sono forte” è come dire “ho una macchina da 100k quindi sono ricco”.

Se la macchina non avevo di che comprarla, l’ho presa in leasing, e poi non riesco a pagare bollo, carburante e rate, non sono diventato ricco, mi sono rovinato.

Non diventi economicamente forte perché usi una moneta forte. Se hai un’economia forte, è forte la TUA moneta. Il rapporto causa-effetto gira esattamente nell’altro senso. SOLO nell’altro senso.

La moneta straniera più forte della tua economia, se ti vincoli a usarla, è un cappio al collo. Come il macchinone in leasing che non ti puoi permettere.

È sbalorditivo

che ancora qualcuno lo neghi.

lunedì 2 agosto 2021

“La moneta o è scarsa o è troppa” ? un’ennesima assurdità euroausterica

Discutendo con gli euroausterici, l’obiezione forse più ricorrente – e forse più insensata – che si sente formulare è che utilizzare l’espansione fiscale finanziata con moneta propria implica con ogni probabilità, per non dire NECESSARIAMENTE E AUTOMATICAMENTE, di esagerare, aprendo quindi le porte all’inflazione incontrollata.

In sintesi: o sei la Germania (quella ordoliberista del secondo dopoguerra, non quella di Weimar) o sei l’Argentina (per non dire lo Zimbabwe o il Venezuela). Il giusto mezzo o una situazione comunque ragionevolmente equilibrata non c’è, non esiste, non è possibile. I governi PER DEFINIZIONE si comportano male, sempre eccedendo sul piano del lassismo, mai viceversa.

Come dire, se stai morendo di sete non puoi bere un bicchier d’acqua. Motivo ? perché lo zio acquisito di tuo cugino ottant’anni fa si è ubriacato di vodka.

Già questo dovrebbe far comprendere la “solidità” dell’obiezione. Ma c’è di più: sbagliare per difetto è molto più pericoloso che sbagliare per eccesso, perché se l’obiettivo d’inflazione è il 2%, sbagliare di quattro punti in meno (cioè produrre una deflazione del 2% su base annua) comporta effetti devastanti sull’economia. Mentre quattro punti in più (6%) sono una situazione non ideale ma assolutamente gestibile. La valutazione degli scostamenti dovrebbe quindi essere molto più benevola per quelli inflattivi che per quelli deflattivi.

Tra le proposte di revisione dei meccanismi di governance dell’Eurozona, per inciso, una proposta che avrebbe senso – ma che salvo mi sia sfuggito qualcosa non sento formulare da nessuno – è di legare i livelli di deficit pubblico dei vari Stati membri all’inflazione.

Se è vero, come

è vero, che da una decina d’anni l'inflazione italiana è INFERIORE a quella

tedesca (nonché ai target BCE), l’Italia dovrebbe essere autorizzata e anzi

SPRONATA ad aumentare i deficit di bilancio pubblico. E la BCE dovrebbe farsene

garante e ringraziare pure, per il contributo fornito al raggiungimento dei

target d’inflazione.

sabato 17 aprile 2021

Gli euroausterici e la Total Factor Productivity

Come noto a chi segue questo blog, gli euroausterici sono una setta di commentatori economici che negano a oltranza, a dispetto di qualsiasi evidenza contraria, che la stagnazione economica italiana abbia qualcosa a che vedere con l’euro, con le regole di funzionamento dell’eurozona e con le massicce dosi di austerità fiscale prescritte all’Italia prima per entrare a far parte del club della moneta unica, e poi per rimanerci.

La stagnazione italiana nasce da moooooolto prima, secondo loro. Tipo venti o trent’anni in anticipo rispetto al fatidico 1° gennaio 1999, data di nascita dell’euro.

Come si concilia

tutto ciò con il fatto che il PIL procapite italiano, fino alla seconda metà

degli anni Novanta, teneva il passo o addirittura guadagnava terreno rispetto

alle medie UE15 ?

Elementare

Watson, ci fa sapere il baldo euroausterico. In realtà è dal 1970 che la Total

Factor Productivity è stagnante se non in declino.

Eccolo, eccolo, lo smoking gun ! ecco la causa profonda del declino economico italiano, svelata al mondo !

Oddio, ma cos’è questa Total Factor Productivity ?

La Wikipedia italiana ci viene in soccorso fornendo la seguente definizione: trattasi della “parte residua di output eccedente gli input di lavoro e capitale”. Di conseguenza “misura, generalmente, il grado di efficienza economica”.

Però ci mette anche alcune pulci nelle orecchie. Nel paragrafo “critiche alle TFP” si legge infatti che “già Abramowitz notava come in realtà il residuo così calcolato era alla fine il risultato non solo del cambiamento tecnologico e del miglioramento dell’efficienza produttiva, ma anche di una serie di possibili errori, come quelli di misura, quelli derivanti da aggregazione e quelli di errata specificazione del modello”. In definitiva risulta essere solo “la misura della nostra ignoranza”.

E in effetti, se

è vero che la TFP italiana è piatta se non declinante dal 1970, com’è possibile

che invece la produttività del lavoro

tra il 1970 e la fine degli anni Novanta sia invece cresciuta ? e parecchio ?

(bloccandosi poi, guarda caso, in corrispondenza dell’euroaggancio… per ragioni che trovate commentate e analizzate in questo post).

L’euroausterico ha la risposta pronta. La crisi dell’economia italiana è stata per una trentina d’anni mascherata dal massiccio utilizzo di indebitamento. L’Italia non riusciva a stare il passo dal punto di vista di tecnologia e organizzazione produttiva, e “copriva” questo problema espandendo il debito. Quale debito ? ma il debito pubblico ovviamente, salito nel trentennio 1970-2000 dal 50% al 110% del PIL.

Il che equivale a dire che l’Italia riceveva ingenti risorse finanziarie che in qualche modo stimolavano la crescita del PIL, ma senza minimamente recuperare efficienza, fino al momento in cui “è arrivato il conto da pagare” (una delle frasi a effetto preferite dagli euroausterici).

Tutto chiaro ?

Mica tanto.

L’argomento crolla sull’affermazione che “l’Italia riceveva ingenti risorse finanziarie”. Se questo fosse il caso, l’Italia avrebbe sistematicamente generato grossi deficit nel saldo delle partite correnti. In altri termini, le esportazioni di beni e servizi e gli incassi per redditi finanziari e trasferimenti dall’estero avrebbero dovuto essere nettamente e sistematicamente inferiori alle corrispondenti voci di import e di pagamenti.

Il deficit nel saldo delle partite correnti corrisponde, ci insegna la partita doppia, a capitali che arrivano dall’estero a titolo di finanziamento o di investimento. Per poter spendere più di quanto produci, in altri termini, ti indebiti, o vendi pezzi di attività economiche nazionali a residenti esteri. Questo debito e queste vendite sarebbero risorse finanziarie esterne. E questo genererebbe un “conto” che prima o poi ti potrebbe venir chiesto di “pagare”.

Ma dando un’occhiata

ai dati storici 1970-2000, relativi appunto al saldo delle partite correnti in percentuale del PIL, non si nota nulla di tutto questo.

Si notano invece oscillazioni tra saldi attivi e saldi passivi, con punte negative in corrispondenza delle crisi petrolifere del 1973 e del 1979 ma anche con un lungo e significativo periodo di surplus dopo la rottura della SME.

E infatti (fonte Eurostat) la Net International Investiment Position, il saldo netto tra investimenti e attività finanziarie italiane all’estero (da un lato), e le corrispondenti voci negative per flussi di non residenti verso il nostro paese (dall’altro) era, al 31.12.1998, in sostanziale equilibrio (-9,1% del PIL). Va tenuto conto che la NIIP di singoli paesi può tranquillamente raggiungere livelli compresi tra il 50% e il 100% del PIL. I dati più recenti evidenziano, ad esempio, -27% per la Francia, -66% per gli USA, -84% per la Spagna, -106% per il Portogallo, -176% per la Grecia.

Per cui, dove si vedono questa “droga finanziaria”, questi massicci capitali affluiti in Italia, che poi avrebbero creato il “conto da pagare” ?

Semplicemente non esistono.

Gli euroausterici fanno come di consueto una tremenda confusione tra debito pubblico e debito estero. La NIIP italiana all’ingresso nell’euro non era assolutamente a livelli passivi anomali (oggi è addirittura leggermente positiva).

Certo, lo Stato italiano generava deficit PUBBLICI e li finanziava con debito PUBBLICO. Avrebbe potuto, in parte o totalmente, monetizzarli, ma dal 1981 (divorzio Tesoro – Banca d’Italia) si è deciso di non farlo.

Ma a fronte del debito pubblico, i residenti italiani accumulavano risparmio finanziario privato. Era in buona sostanza una partita INTERNA al paese. Non c’era nessuna “droga” da risorse finanziarie provenienti dall’estero, nessun “conto” che prima o poi qualcuno avesse titolo a presentare.

C’è stata invece la scellerata decisione di entrare in un sistema monetario disfunzionale e di sottoporsi a politiche di compressione della domanda interna nonché a regole procicliche, che hanno prima (fino al 2008) rallentato la crescita italiana, poi (austerità inflitta al nostro paese a partire dal 2011) impedito di recuperare gli effetti della crisi finanziaria mondiale conseguente al fallimento Lehman.

E speriamo di non vivere un ulteriore incubo se errori analoghi venissero ripetuti post termine emergenza Covid.

Tornando agli euroausterici, la sintesi è molto semplice. Il loro è un processo di arrampicamento sugli specchi, finalizzato a negare di non aver capito nulla della crisi economica italiana – né a livello di diagnosi né di prescrizione dei rimedi.

Si appigliano quindi

all’unico indicatore che sembra dar loro qualche credito – la fumosissima

e inaffidabile TFP – per sviluppare una tesi che crolla miseramente a un’analisi

minimamente più approfondita.

venerdì 12 febbraio 2021

Gli insidiosi keynesiani da salotto

Gli economisti possono essere divisi in tre categorie, sulla base delle loro opinione in merito all’opportunità e utilità dei deficit di bilancio.

La prima categoria la denomino “euroausterici”. Vi appartengono i sostenitori del pareggio di bilancio, se non addirittura della virtuosità dei surplus nei conti pubblici. Non si trovano solo nei paesi appartenenti all’Eurozona, ma fanno danno soprattutto lì, perché l’austerismo permea i trattati e i meccanismi che governano il funzionamento dell’eurosistema. Sul piano teorico e concettuale, tuttavia, sono completamente screditati.

La seconda categoria è quella dei “gufi del deficit”, denominazione che danno di se stessi, in particolare, gli aderenti alla MMT. Nelle loro parole: non siamo né “falchi” né “colombe”. Siamo gufi del deficit perché sappiamo che un paese dotato della sua moneta può sempre finanziare il suo deficit emettendo la moneta stessa (o emettendo debito espresso in quella, che è pressoché la stessa cosa, dal punto di vista della solvibilità).

I “gufi del deficit”, con saggezza da gufi (appunto), non si preoccupano del livello del deficit, né del debito, pubblico. Sanno che il deficit deve essere quanto serve a portare il sistema economico al pieno utilizzo delle proprie risorse produttive, senza generare livelli eccessivi d’inflazione. Il deficit è lo strumento per immettere potere d’acquisto nel sistema economico, ed è la via più potente per assicurare il pieno impiego.

La terza categoria è quella che ho battezzato “keynesiani da salotto”. Sono quelli che hanno capito le cose a metà. Concordano che quando esiste forte disoccupazione i deficit di bilancio pubblico sono necessari. Ma si lambiccano con astruserie tipo “la relazione tra r e g”, dove r è il tasso d’interesse e g il tasso di crescita nominale dell’economia. Se r supera g, argomentano, si rischia una spirale di crescita ininterrotta del debito pubblico.

I “keynesiani da salotto” ignorano fatti rilevanti, ormai comprovati. Tra i quali (1) il fatto che uno Stato che emette la sua moneta non ha bisogno di emettere debito (2) se decide di farlo, ovvero se decide di offrire una forma di impiego senza rischio ai risparmiatori, può fissare a piacimento il livello del tasso d’interesse su quell’impiego.

Il capofila dei keynesiani da salotto è probabilmente Olivier Blanchard, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale.

I keynesiani da salotto per certi aspetti sono ancora più insidiosi degli euroausterici. Al contrario di questi ultimi, non sono screditati, suggeriscono interventi di politica economica in molti casi analoghi a quelli sostenuti dai gufi del deficit, ma sempre con il freno a mano mezzo tirato, sempre con retropensieri insensati che li spingono ad arzigogolare su livelli massimi di deficit e di debito, su “limiti di velocità” che non sono quelli reali, a pensare che il vincolo alla crescita non siano le risorse produttive fisiche, ma grandezze finanziarie che il settore pubblico può invece emettere a costo zero.

La battaglia

concettuale (anche se purtroppo non ancora, in particolare nell’Eurozona e in

Italia, quella politica) contro gli euroausterici è vinta. La battaglia contro

i keynesiani da salotto non ancora. E’ importante riuscirci: i falsi amici

portatori di mezze verità possono essere più insidiosi degli avversari dichiarati.

venerdì 5 febbraio 2021

Se la moneta è neutrale, provate con il baratto

Gli euroausterici sono gente buffa. Accusano persone come me – che spiegano la crisi economica in termini di insufficiente circolazione del potere d’acquisto – di “voler stampare la ricchezza”. E non si rendono conto che sono invece LORO a credere di arricchire un paese prendendo a prestito la moneta forte altrui.

Già, perché l’euro è una moneta che lo Stato italiano non emette. Il che vuol dire che la prende a prestito da entità esterne. La BCE e i mercati finanziari.

Ma limitandoci alla prima affermazione – “la ricchezza non si stampa”: il sottointeso è che la quantità di mezzi finanziari in circolazione, la disponibilità, in adeguata dimensione, di un titolo che rappresenti un efficace intermediario di scambio, sia irrilevante per il corretto funzionamento del sistema economico. Contano la produttività fisica, la tecnologia, l’organizzazione, e nient’altro.

In altri termini, “la moneta è neutrale”.

Bene: se pensate che la moneta sia neutrale, chiedetevi quale economia sviluppata possa mai esistere al mondo fondandosi su un sistema di baratto. Nessuno strumento finanziario per fluidificare gli scambi: se faccio il salumiere pago il dentista con venti chili di prosciutto. Se faccio l’idraulico, compro un armadio e saldo il prezzo aggiustando il lavandino del mobiliere.

Un po’ difficile far funzionare le cose in questo modo, vero ?

Ecco, chi crede che “la moneta sia neutrale”, che in situazione di pesante sottoccupazione delle risorse produttive (e in assenza d’inflazione) non abbia nessuna utilità immettere nel sistema economico maggior potere d’acquisto sotto forma di attività finanziarie (altrimenti detto, di soldi) sostiene (senza accorgersene) non solo che la moneta sia neutrale, ma che, di fatto, la moneta sia superflua.

Basterebbe

questo per comprendere quanto siano insensate le argomentazioni degli

euroausterici.

martedì 8 dicembre 2020

Un vero liberale non può essere euroausterico

Tra le tante contraddizioni di chi plaude all’euro, alla “disciplina di bilancio”, alle regole di governance dell’eurosistema, ma nello stesso tempo si definisce “liberale”, una (meno ovvia di altre) merita qualche riflessione.

Se la circolazione di potere d’acquisto nell’economia è insufficiente a garantire l’utilizzo di tutte le risorse produttive (lavoratori e aziende), il liberale che CONOSCE la macroeconomia dovrebbe ESIGERE che la circolazione medesima venga incrementata.

E non dovrebbe preoccuparsi più di tanto dei meccanismi tramite i quali quell’incremento si realizza. Che siano meno tasse, maggiori trasferimenti, maggiore spesa e investimenti pubblici, la cosa fondamentale è IMMETTERE il potere d’acquisto mancante.

Nel momento in cui i soldi circolano in misura adeguata, il liberale che ragiona correttamente si accorgerebbe che l’iniziativa individuale spinge il “libero gioco dell’interazione umana” ad allocare il potere d’acquisto. Se i singoli hanno soldi da spendere, ragionano – più correttamente di quanto farebbe un’entità collettiva eterodiretta – su come utilizzarli. E finiscono per effettuare scelte corrette perché (questo è uno dei capisaldi del pensiero liberale) nessuno è in grado di valutare i bisogni individuali meglio dell’individuo stesso.

E (altro caposaldo) i singoli, stavolta nella loro veste di produttori, si sanno organizzare per soddisfare i desideri dei consumatori, e sono incentivati dalle loro motivazioni di profitto a farlo con efficienza.

Il liberale non è (non dovrebbe essere) minimamente contrario alle politiche di pieno impiego. Lo diventa se non conosce la macroeconomia. Se scambia un vincolo artificiale (la carenza di moneta) con un vincolo reale. Se crede che l’immissione di potere d’acquisto nell’economia possa avvenire solo emettendo debito, quando invece uno Stato può (e deve) emettere moneta.

L’euroausterico

spesso si definisce liberale, ma è solo una persona incompetente e/o in

malafede.

domenica 15 novembre 2020

La benzina è solo un liquido ?

“Come fai a pensare che l’economia funzioni meglio immettendo più moneta ? la moneta non può creare ricchezza ! la moneta non produce ! la moneta non si mangia”.

“Come fai a pensare che senza benzina non si possa muovere un veicolo ? la benzina è solo un liquido ! non tira e non spinge ! non è un tiro a quattro di cavalli !!!”.

“Come fai a pensare che per vivere sia necessario respirare ? l’aria è solo un gas ! l’aria non si mangia !!”.

“Come fai a pensare che senza lubrificante un motore possa grippare ? l’olio non è un carburante. Non è l’olio che fa funzionare un’auto.”.

“Come fai a pensare che senza acqua non si possa sopravvivere ? l’acqua è solo un liquido ! non ha colore, non ha sapore, non nutre !!!”.

Se vi sfugge il

nesso tra queste affermazioni, siete probabilmente un euroausterico. Mandate il

vostro CV alla Commissione UE, potrebbero aprirsi interessanti prospettive di

carriera.

domenica 19 aprile 2020

Euroausterici, Argentina e debito in valuta

mercoledì 19 febbraio 2020

L’Italia che non vuole la produttività ?

delocalizzazione delle aziende

disincentivo a investire e a spendere in ricerca e sviluppo

emigrazione di giovani talenti (centinaia di migliaia).